@kojimam1956

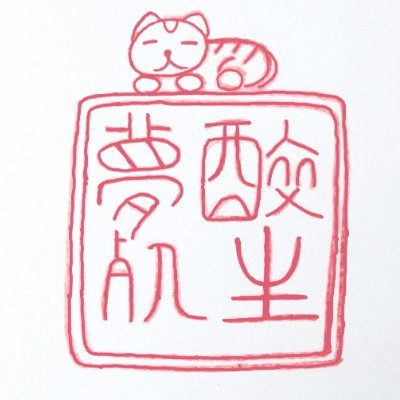

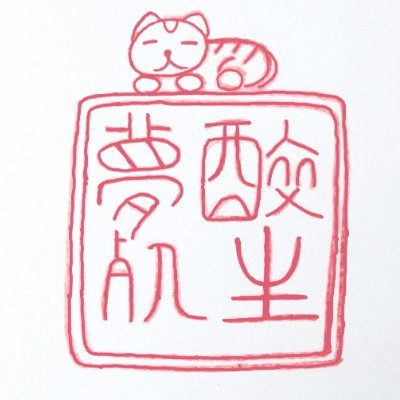

日本の歴史と文化/中世史/博物館/花鳥風月/社会のこと/考えたこと/退職者/千葉県民/日本基督教団佐倉教会オルガン末席奏楽者/平和と人権何より大事。戦争を放棄した日本国憲法を護ろう。アイコンの「猫の印判」は小田原北条氏の「虎の印判」のオマージュです。 ツイログ:

@kojimam1956

日本の歴史と文化/中世史/博物館/花鳥風月/社会のこと/考えたこと/退職者/千葉県民/日本基督教団佐倉教会オルガン末席奏楽者/平和と人権何より大事。戦争を放棄した日本国憲法を護ろう。アイコンの「猫の印判」は小田原北条氏の「虎の印判」のオマージュです。 ツイログ: