結局最後にその人が言い出したメリットは「契約を終了するときに派遣会社に連絡を入れるだけで済んで本人に告げる必要がないからストレスがない」で、ふざけんなこの野郎ってなったのを覚えている。「もう来なくていい」を告げるのが嫌だから派遣を使うって、どんだけチキンなんだよ。

6

674

2K

Replies

この「派遣社員を雇うのに会社が払っている人件費は実はそれほど安くないのに派遣会社が手数料として4割くらい中抜きするので派遣社員の給料は安い」問題、僕もずーっと腹が立っていて大昔にmixiで議論した事がある。

24

4K

8K

その時は僕が派遣会社を通して求人する企業は何故自社で直接契約社員として雇用しないのか?派遣会社への手数料が不要になって会社も社員もwin-winではないか?という趣旨の日記を書いて色々な人が直接契約社員を雇うとこういうデメリットが…というコメントをくれるという流れだった。

2

432

929

で、そのほとんどのデメリットは追求して確認すると実は思い込みであったり回避策があるものだったりしたんだけど、一人企業の人事部で実際に派遣会社を利用している人がいて、最後まで派遣の方がメリットが大きいとの主張を曲げずにその人の言うメリットを逐一確認していく流れになっていたんだけど

1

426

908

この時は派遣社員と直接雇用契約社員を無期雇用、有期雇用、有期の場合は途中終了、契約更新しない場合など色々なケースで比較して結局大差なしという結論でした。

多くの人が正社員と派遣を比べるのですが、正社員では無い直接雇用の契約社員という雇用形態の存在を忘れているんだと思う。

1

490

1K

頂いた反響を見て考えることしきりです。ツイッター面白いなあ。

1

51

157

この方とのここから続く会話も僕には興味深かった。

1

52

119

海外から見た「日本の労働市場の不思議さ」が僕の中で再度確認できた感じ。

@SyatikuCapibara

なるほど。「正社員=自社内」、「契約・派遣社員=外部要因」という仕分けが僕が仕事をしている米国の環境ではあまりない感覚なので非常に不思議に感じます。まあ、米国の場合は「正社員」とか「自社内」という感覚自体が存在しないのですが。

外資企業ではどうなのかに興味がでてきました。

1

15

39

1

47

110

僕は基本的には「正社員の解雇規制が厳しすぎて労働市場の流動性が低いのが問題」という認識なんだけど、では今の日本の状況のまま解雇規制を廃したら良くなるのかというと全員さらに下に沈んでしまうだけの様に感じていて、その理由が上の2つあたりなのかな。

2

82

171

この方のおっしゃる例は「国立の研究施設」なのでちょっと特殊な事情があるのだと思うけれど、なんにしても何らかの事情で労働環境が歪められている事例ではあると思う。

1

24

64

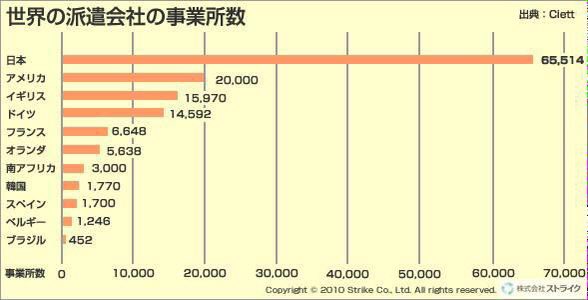

しかもこのグラフの海外の派遣会社には日本の派遣会社とは異なる「高度専門職人材のエージェント業」の意味の派遣会社が含まれているはずなので日本的な意味の派遣に限ればもっと差は大きいのではないかと予想。

1

42

91

この方が仰っているのが上で僕が書いた意味での「本来の」派遣業ですね。

@honeking

基本的には派遣会社に頼むメリットは「高いスキルを持つ人材を必要な期間だけ貸してくれる」というもののはずです

直接の契約社員を探すとなると、その人材を探す労力が大変だし、

そのへんに転がってないから、募集かけたところで来ません

1

15

38

1

44

83

米国の「派遣」はこんな感じで、労動者が受け取る給料は直接雇用の場合と同じ、会社が払う費用は高くなるけれどその分必要な時に必要な期間だけ素早く雇用できるメリットが有る。加えて米の場合短期雇用は長期や無期雇用よりも割高賃金であることが多いので労動者に不利はない

1

71

114

この条件だと、企業は自社で必要な人材が見つけられる限りは自社で直接雇用するほうが安くつくので「派遣」を利用するのは最小限に抑えられるわけです。僕が最初に抱いた「なぜ自社で直接契約社員として雇用しないのか?」という疑問はこのアメリカ的な視点によるものです。

1

38

74

ところが、日本の派遣では派遣会社のマージン分を含めた合計が直接雇用の場合と同じになっていて、その分労動者の受け取る賃金は少なくなっている。もしアメリカで同じことをやってもそんな条件を労動者が、しかも高度専門スキルのある労動者が受け入れるはずがないので成り立たない。

1

36

75

まず大きいのが日本では派遣の対象が高度専門職ではない普通の職種であることが大きいわけですが、それでも「直接雇用の場合の賃金から派遣のマージン分を引かれた低い賃金」なら普通の労動者だって拒否しそうなものだけど、そうはならないで受け入れられる。しかも労動者のクオリティは下がらない。

1

38

85

この「消費税の節税効果」の更に詳しい説明が届きました。

1

43

80

ということは、消費税率が上がればその分企業が派遣を利用することによる節税効果は大きくなるわけで、僕が最初に書いたmixiでの議論の時(2009年頃?)は消費税5%だったので今はあの時の倍の節税効果があると。

そりゃあ派遣増えるよ。

2

45

86

おっと、ここで「派遣を使うことによる消費税の節税効果」に反対意見が。

@honeking

これは間違い。

確かに、派遣先では派遣料金(税込)の10/110だけ納税額が少なくなる。

派遣のおまけに消費税納税に使えるクーポン券がついてくるイメージだ。

しかし、派遣会社にも納税義務がある。実質的には、派遣先に提供するクーポン券と同額を国等に払わなければならない状況だ。

1

6

7

2

20

46

これなんですけど、その通りでいろいろなところで派遣会社の中抜きやマージン分と表現されている金額(全体の3~4割くらいが多い)には恐らく厚生年金と社会保険料が含まれています。これ用語が変ですよね。

1

25

47

とにかく、僕が書いた「4割」の中には厚生年金と社会保険料が含まれているので一般的な意味の派遣会社の「中抜き」とか「マージン」はこの4割からそれらを引いた分に対していう方が正しいと思います。

2

18

40

「人事の担当者が本人に解雇や契約終了を告げるのがストレス」は主に、「本人は真面目に仕事をしているのに会社都合で解雇や契約終了するのを告げるのが辛くてストレス」なのか、「トンデモ社員解雇時のトンデモクレームがストレス」なのか?

僕は前者をイメージしていました

1

14

34

だって「トンデモ社員のとんでもクレーム」が人事のメインのストレスになるくらい頻繁にあるんだったらそんな人材派遣してくる派遣会社使わずに自社でちゃんとした人材を直接雇用しようってなりません?

1

11

30

違うか、「直接雇用した契約社員がトンデモ社員だったときに人事がストレス受けるから初めから派遣を使う」、という意味なのかな?

でもそれ、その人採用したの人事なんじゃ?と思わないこともないが、そういう事も含めて面倒くさいから派遣ってことかな。

なんかモヤるけど。

1

9

29